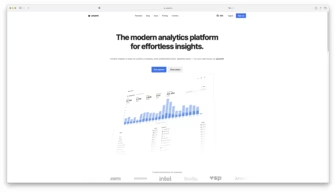

財富本質的重構:從勞動時間到資產化產出

傳統財富觀念將金錢積累等同於工時投入,但納瓦爾提出顛覆性定義:「財富是睡眠時仍持續產出價值的資產」。此概念突顯被動收入系統的重要性,例如軟體開發者完成程式後,即使非工作時段仍能透過用戶訂閱獲利。英國連鎖百貨 John Lewis 的耶誕廣告案例更顯示,單次創意投入透過 YouTube 傳播,可創造等同傳統媒體數千萬美元的曝光價值,而邊際成本趨近於零。

關鍵在於區分「金錢」(交易媒介)、「地位」(社會階層)與「資產」(價值載體)的本質差異。醫療財團法人研究指出,運用財務槓桿雖能擴大資本效率,但需搭配專業審計機制以控管風險,此發現同樣適用於個人財富管理——真正的資產需具備**「可擴展性」(Scalability)與「抗週期性」(Anti-cyclicality)**。

專精化的四維實踐框架

1. 獨特知識的發掘與深化

納瓦爾強調「獨特知識」需同時滿足三項條件:先天傾向性、後天投入熱情、市場稀缺性。例如具備銷售天賦者,其說服力在未經訓練時已顯著高於常人,若結合產業知識(如醫療器材),即可形成難以替代的專業壁壘。研究指出,頂尖銷售人員的績效差異 85% 源自判斷力精準度,而非工作量,這解釋為何 79 歲廚具銷售員李歐卡迪能創造 500 萬美元業績——其對客戶心理的洞察已達「隱性知識」(Tacit Knowledge)層級。

2. 最小可行性專精(MVP Expertise)路徑

傳統「十年磨一劍」的專精模式在數位時代顯露侷限。行為數據顯示,掌握高收入技能的平均週期已縮短至 9-12 個月,例如程式語言 Python 的基礎應用能力可在 400 小時內建構,並透過專案實戰快速迭代。此模式符合「刻意練習」(Deliberate Practice)理論:聚焦 20% 核心技能解決 80% 市場需求,再透過槓桿擴大影響半徑。

3. 抗脆弱性技能組合

塔雷伯(Nassim Taleb)的「反脆弱」概念在專精化過程中具高度實踐價值。台灣創投業者案例顯示,同時具備技術解析力與市場嗅覺的從業者,在 AI 與區塊鏈等變動領域中,能透過快速學習建立跨域優勢。此類「T 型人才」的知識結構,以垂直專精為根基,水平擴展關聯技能(如數位行銷、專案管理),形成動態競爭屏障。

4. 心智模式的轉換成本

阻礙專精化的最大障礙常非技術門檻,而是認知慣性。哈佛商業評論研究指出,多數職場工作者將 70% 心智資源消耗於短期事務,僅有 3% 投入長期價值規劃。破解之道在於建立「槓桿思維」——每項技能投資皆需自問:「此能力能否被自動化?能否經複製產生複利?」例如傳統語言家教若轉型為線上課程開發者,其單位產值可擴增 300 倍。

槓桿效應的三元演化與實戰應用

1. 勞動槓桿:從人力管理到影響力網絡

傳統勞動槓桿依賴層級化管理,但 Web3.0 時代更強調「影響力槓桿」。EMBA 雜誌提出的九大影響力策略中,「理性說服」與「激勵策略」能提升團隊自主產能,而「結盟策略」則可整合跨領域資源形成生態系。例如矽谷天使投資平台 AngelList,透過建立創業者與投資人的信任網絡,將單次交易成本降低 60%。

2. 資本槓桿:風險共擔與報酬重塑

納瓦爾區分「資本所有者」與「資本運營者」的角色差異。前者依賴資產配置(如指數基金、不動產信託),後者則需精通風險定價與流動性管理。值得關注的是,「光環效應」(Halo Effect)在資本槓桿中扮演關鍵角色——當個人品牌建立後,募資成功率提升 47%,且估值溢價空間擴大。

3. 零邊際成本槓桿:數位工具的指數級效應

此為現代財富創造的「元槓桿」,包含四大實施層面:

- 內容複製:作家將單篇文章從報紙專欄轉為訂閱制網站,年收入自 14.4 萬躍升至 360 萬新台幣,邊際成本降為零。

- 自動化交付:ChatGPT 插件開發者透過 API 整合,使產品可同時服務上萬用戶,無需增加人力。

- 平台聚合:香港 KOL 運用 Instagram 購物標籤與微信小程序,將粉絲流量直接變現,轉化率較傳統廣告高 300%。

- 數據資產化:健身教練將學員體態數據匿名化處理後,訓練 AI 姿勢校正模型,開創第二收入曲線。

槓桿化專精的風險管理框架

1. 道德邊界與長期信譽

數位槓桿的雙刃劍特性在社交媒體領域尤為顯著。研究顯示,利用恐懼訴求與資訊落差雖能短期提升轉化率,但會導致 30% 以上的客戶終身價值折損。納瓦爾強調「責任倫理」——槓桿放大的是個人真實價值,投機行為將被演算法反噬。

2. 系統脆弱性評估

依賴單一平台(如亞馬遜電商、YouTube 頻道)需進行「數位資產分散化」。實務作法包括:

- 將粉絲流量導向自有網站(如透過 Linktree 整合)

- 核心知識產權多平台分發(Podcast、電子書、線上課程同步更新)

- 原始數據定期本地備份

3. 槓桿飽和點預警

當邊際收益增幅低於維護成本時,需啟動「槓桿切換機制」。例如程式開發者發現工具類 App 市場趨於飽和時,可將底層技術模組化,轉型為 API 服務供應商,接觸 B 端高價值客戶。

香港在地化應用情境分析

1. 金融科技專精者的槓桿路徑

- 專精階段:取得 CFA 或 FRM 認證,並深耕跨境支付合規領域。

- 勞動槓桿:組建遠端團隊處理標準化流程,聚焦高價值客戶談判。

- 資本槓桿:發行 STO(Security Token Offering)降低不動產投資門檻。

- 零成本槓桿:製作監管科技(RegTech)教學影片,建立亞太區專業影響力。

2. 文化創意工作者的變現矩陣

- IP 原型開發:將港式霓虹燈美學轉化為 NFT 數位收藏品。

- 自動化生產:利用 AI 工具生成不同尺寸的社群媒體素材。

- 跨域合作:與本土茶餐廳聯名發行虛擬會員卡,整合線上線下消費場景。

結論:專精與槓桿的動態均衡

財富創造的本質是「獨特知識的複利化過程」。當個體在特定領域達到前 10% 的專業水位時,透過槓桿工具可將影響力擴散至百倍受眾群,此為現代經濟的「超線性報酬法則」。然而,永續性的關鍵在於建立「價值正循環」——專精深化提升槓桿效率,而槓桿收益反饋於專業升級,形成自我增強的生態系統。對於香港創業者而言,需在國際化視野與在地洞察間取得平衡,例如運用大灣區供應鏈優勢,結合數位分銷渠道,將區域性專精升級為全球可擴展模式。

未來研究可進一步探討 AI 代理(AI Agents)如何降低槓桿操作門檻。初步數據顯示,結合 GPT-4 與自動化工作流的個人創業者,其啟動成本已降至 500 美元以下,而月均收益可突破 2 萬美元,此趨勢將重塑專精化與槓桿化的實施路徑,值得持續追蹤。

如果你有 AI 專案、網站開發或技術整合需求,或正在為團隊尋找工程師,歡迎來信交流: partner@calpa.me

歡迎訂閱 Calpa 的頻道,一同將想像力化為可能: